アフガニスタン、オーストラリア、日本とネパールの大学院生が、元国連東ティモール事務総長特別代表と東ティモール受容真実和解委員会(CAVR)、重大犯罪プロセス(SCP)、専門家委員会(COE)、真実友好委員会(CTF)の意義と役割について検証(報告者 三浦帆奈)

講義の冒頭では、修士課程の三浦帆奈さんが東ティモール受容真実和解委員会(CAVR)の概要を説明しました。CAVRは、東ティモールでの人権侵害についての真相を明らかにし、国民の和解を促進することを目的に、2001年UNTAET(国連東チモール暫定行政機構)によって設立されました。草の根レベルでの和解・社会統合を押し締めたことが評価されています。

修士課程のパトリック・コングマラウォングさんによると、安全保障理事会の要請で、さらなる重大犯罪の責任者の罪を追求するために、3名の専門家委員が東ティモールに派遣されました。専門家は、インドネシアの特別人権法廷の措置が不十分であるという報告書を提出し、さらに、勧告の要請を行いました。

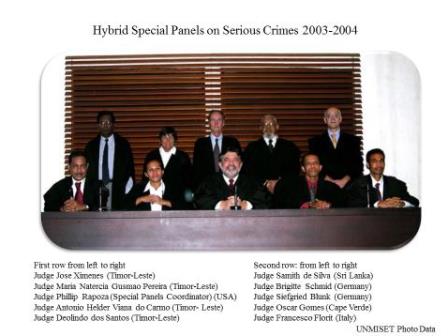

次に、修士課程のジャファー・アタイェーさんは、UNTAETによってなされた重大犯罪に対する司法的処理(SCP)が不十分であった点を指摘しました。破壊行為や人権侵害に関わった多くの民兵がインドネシア領に逃げてしまい、罪の裁きを受けていない状況です。また、この重大犯罪プロセス(SCP)には、東ティモールのハイブリッド法廷、検察に当たる重大犯罪部と裁判所にあたる重大犯罪特別判事部が含まれていることを説明しました。長谷川祐弘教授は、これに関して、検察側の人数が弁護側より大きく上回っていることを指摘された。国際人権法上「武器対等(equality of arms; égalité des armes) の原則」は裁判所・法廷の前の平等(市民的および政治的権利に関する国際規. 約第14条)武器対等の原則に反していると、東ティモールで、弁護団の強化をしたことを説明された。

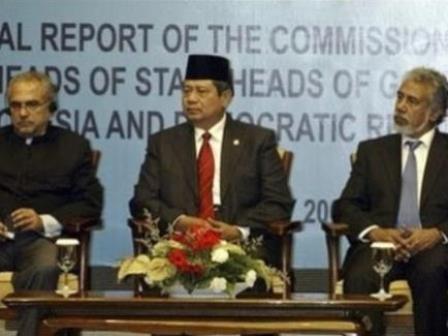

さらに、博士課程のジョシ・ディネッシュさんが、真実友好委員会(CTF)について言及しました。CTFは、インドネシアと東ティモールの政府間で、人権侵害問題については和解・友好を優先すべきとし、SCPを補完する目的として設立されました。

講義の後半では、学生がインドネシア・東ティモールの政府関係者、国連スタップ、現地のNGO等の役割を与えられ、東ティモールの和解プロセスに関して議論を行いました。ロールプレイを通じて、各アクターの思惑や考えの違いを認識し、実践の場でどのような交渉が繰り広げられているか学ぶことができました。

講義の統括として、長谷川教授が「和解」と「紛争期間中の人権侵害の処置」の求める順番や、その具体的手段を決めることは難しいが、裁きと和解の両者をバランスよく達成する必要があることを力説しました。